2011年2月アーカイブ

鯛(マダイ)

■分 類

スズキ目タイ科マダイ属

■由 来

体が幅広い楕円で平らなことより名付けられたという「平魚(タイラウオ)説」 や姿形や味が良い上に長生きする魚でお祝い事にはなくてはならないことより名付けられたという「おめでたい説」、魚の王様、一級品の魚ということより名付けられたとい「体位(タイイ)説」 など様々な説があります。

「鯛」という漢字は、周(あまね)く獲れる魚、どこでも獲れる魚という意味で付けられたと言われています。

「鯛」という漢字は、周(あまね)く獲れる魚、どこでも獲れる魚という意味で付けられたと言われています。

■特 徴

日本全国の皆さんがご存知のこのお魚は、瀬戸内海を代表する魚の一つであり、県内では、天然ものとして、今治・来島海峡産が、また、養殖ものでは、南予・宇和海産がそれぞれ有名で、愛媛県が全国一の漁獲高を誇っています。

岩礁や砂礫底を住処にして、エビや貝、小魚などを食べ、貝殻なども噛み砕いてしまう鋭い歯と丈夫な顎を持っています。体は楕円形で、赤い体色にかすかに青い斑点があり、大きいもので1m程に成長し、30年程生きるそうです。特に、桜の季節の真鯛は産卵を前に身が充実しており、「桜鯛」と称され極上品として扱われています。

味は淡白でありながら風味豊か、生臭さもない。旨味成分(イノシン酸)が豊富で長持ちする。(「腐っても鯛」)

岩礁や砂礫底を住処にして、エビや貝、小魚などを食べ、貝殻なども噛み砕いてしまう鋭い歯と丈夫な顎を持っています。体は楕円形で、赤い体色にかすかに青い斑点があり、大きいもので1m程に成長し、30年程生きるそうです。特に、桜の季節の真鯛は産卵を前に身が充実しており、「桜鯛」と称され極上品として扱われています。

味は淡白でありながら風味豊か、生臭さもない。旨味成分(イノシン酸)が豊富で長持ちする。(「腐っても鯛」)

■仲 間

マダイ(マダイ属)、チダイ(チダイ属)、キダイ(キダイ属)など

■目利きのポイント

身が厚く、特に背中側がよく太ったもの。 尾が幅広く、ピンとしているもの。目の上が青紫色に輝いているもの。 目が濁っていて、窪んでいるものは駄目。

■効 能

体力回復、胆石予防、中性脂肪の低下・排除、コレステロールの低下・排泄など(脂肪が少なく、たんぱく質が豊富でビタミンバランスも良いため、乳幼児や高齢者の食事に向いています)。

たこのさばき方

(1-2)頭の部分を裏返すようにして内臓を取り出す。

(2)眼球の横に切り目を入れる。

(5)手で揉み、ぬめりを取る。

(8)股の部分に切り込みを入れ、茹でる。(酢物や煮物などでお召し上がり下さい。)

(10)皮をはぐ。

(1-1)頭の部分を裏返すようにして内臓を取り出す。

(1-4)頭の部分を裏返すようにして内臓を取り出す。

(4)直接タコに塩を振る。

(7)水洗いする。

(9-2)吸盤の部分を切り取る。

(12)器に盛れば、お刺身の完成です。

(1-3)頭の部分を裏返すようにして内臓を取り出す。

(3)眼球を取り出す。

(6)ひたすら揉むとこのように。

(9-1)生の刺身にする場合は、足を切り離し、吸盤の部分を切り取る。

(11)足の付け根の方(太い方)からそぎ切りする。

|

|

●刺 身 |

ぶり(はまち)

鯛

水産市場で開催しています、お魚料理教室で実際に作ったメニューや、松山市内のスーパーマーケットや鮮魚店等に配布したレシピカードのメニューを掲載しています。

ぜひ、ご自宅でもチャレンジしてください。

※レシピカードの中には、水産市場で開催いたしました魚料理コンテストの入賞作品のメニューもあります。

「電子レンジで手間いらず!!簡単おさかなレシピ」はこちらから

ぜひ、ご自宅でもチャレンジしてください。

※レシピカードの中には、水産市場で開催いたしました魚料理コンテストの入賞作品のメニューもあります。

「電子レンジで手間いらず!!簡単おさかなレシピ」はこちらから

![]() PDFファイルをご覧になるためにはAdobe Readerが必要です。

PDFファイルをご覧になるためにはAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerダウンロードページへ

冬に旬を迎える、瀬戸の小魚たちです。

秋に旬を迎える、瀬戸の小魚たちです。

せり人が選ぶ瀬戸の小魚 ベスト10

予定 及び 実績

令和7年度事業(予定)

- 三津の朝市「旬・鮮・味まつり」の開催

- 「第18回 美味しいお魚!得とくキャンペーン2025」の実施

- 魚のさばき方教室の開催

- 親子魚料理教室の開催

- 「一嘗三嘆 子規が愛した瀬戸の鯛料理」普及啓発事業

- 第9回 保育を学ぶ学生との連携事業

- 瀬戸の小魚普及啓発事業

令和 6 年度事業(実績)

- 三津の朝市「旬・鮮・味まつり」の開催

- 「第 17 回 美味しいお魚!得とくキャンペーン 2024」の実施

- 魚のさばき方教室の開催

- 親子魚料理教室の開催

- 中学校の家庭科支援事業

- 「一嘗三嘆 子規が愛した瀬戸の鯛料理」普及啓発事業

- 第 8 回 保育を学ぶ学生との連携事業

- 瀬戸の小魚普及啓発事業

令和5年度事業(実績)

- 魚のさばき方料理教室の開催

- 親子料理教室の開催

- 三津の朝市「旬・鮮・味まつり」の開催

- 「第16回 美味しいお魚!得とくキャンペーン2023」の実施

- 第7回 保育を学ぶ学生との連携事業

- 「一嘗三嘆 子規が愛した瀬戸の鯛料理」普及啓発事業

- 瀬戸の小魚普及啓発事業

令和4年度事業(実績)

- 魚のさばき方料理教室の開催

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 - タコの干し物づくり教室の開催

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 - 親子料理教室の開催

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 - 三津の朝市「旬・鮮・味まつり」の開催

- 「第15回 美味しいお魚!得とくキャンペーン2022」の実施

- 第7回 魚嫌い川柳審査結果

- 第9回 一嘗三嘆 魚料理王選手権の実施

※参加チーム数が規定に満たなかったため中止 - 第6回 保育を学ぶ学生との連携事業

- 「一嘗三嘆 子規が愛した瀬戸の鯛料理」普及啓発事業

- 瀬戸の小魚普及啓発事業

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため未実施

令和3年度事業(実績)

- 魚のさばき方料理教室の開催

- タコの干し物づくり教室の開催

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 - 親子料理教室の開催

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 - 三津の朝市「旬・鮮・味まつり」の開催

- 「第14回 美味しいお魚!得とくキャンペーン2021」の実施

- 第6回 魚嫌い川柳の啓発事業

- 第8回 一嘗三嘆 魚料理王選手権の実施

- 第6回 保育を学ぶ学生との連携事業

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期 - 「一嘗三嘆 子規が愛した瀬戸の鯛料理」普及啓発事業

- 瀬戸の小魚普及啓発事業

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため未実施

令和2年度事業(実績)

- 魚のさばき方料理教室の開催

- タコの干し物づくり教室の開催

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 - 親子料理教室の開催

- 三津の朝市「旬・鮮・味まつり」の開催

- 「第13回 美味しいお魚!得とくキャンペーン2020」の実施

- 第6回 魚嫌い川柳(審査結果)

- 第7回 一嘗三嘆 魚料理王選手権の実施

- 第6回 保育を学ぶ学生との連携事業

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期 - 「一嘗三嘆 子規が愛した瀬戸の鯛料理」普及啓発事業

- 瀬戸の小魚普及啓発事業

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため未実施

令和元年度事業(実績)

- 魚のさばき方料理教室の開催

- タコの干し物づくり教室の開催

- 親子料理教室の開催

- 三津の朝市「旬・鮮・味まつり」の開催

- 「第12回 美味しいお魚!得とくキャンペーン2019」の実施

- 第5回 魚嫌い川柳の啓発事業

- 第7回 一嘗三嘆 魚料理王選手権の実施

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期 - 第5回 保育を学ぶ学生との連携事業

- 「一嘗三嘆 子規が愛した瀬戸の鯛料理」普及啓発事業

- 瀬戸の小魚普及啓発事業

平成30年度(実績)

- 魚のさばき方料理教室の開催

- タコの干し物づくり教室の開催

- 親子魚料理教室の開催

- 三津の朝市「旬・鮮・味まつり」の開催

- 「第11回 美味しいお魚!得とくキャンペーン2018」の実施

- 第5回 魚嫌い川柳(審査結果)

- 第6回 一嘗三嘆 魚料理王選手権の実施

- 第4回 保育を学ぶ学生との連携事業

- 「一嘗三嘆 子規が愛した瀬戸の鯛料理」普及啓発事業

- 瀬戸の小魚普及啓発事業

平成29年度(実績)

- 魚のさばき方料理教室の開催

- タコの干し物づくり教室の開催

- 親子魚料理教室の開催

- 三津の朝市「旬・鮮・味まつり」の開催

- 「第10回 美味しいお魚!得とくキャンペーン2017」の実施

- 第4回 魚嫌い川柳の啓発事業

- 第5回 一嘗三嘆 魚料理王選手権の実施

- 第3回 保育を学ぶ学生とのコラボ事業

- 「一嘗三嘆 子規が愛した瀬戸の鯛料理」普及啓発事業

- 瀬戸の小魚普及啓発事業

平成28年度(実績)

- 魚のさばき方料理教室の開催

- タコの干し物づくり教室の開催

- 親子魚料理教室の開催

- 三津の朝市「旬・鮮・味まつり」の開催

- 「第9回 美味しいお魚!得とくキャンペーン2016」の実施

- 第4回 魚嫌い川柳(審査結果)

- 小学生お魚クイズ大会「第8回うおリンピック」の開催

- 第4回 一嘗三嘆 魚料理王選手権の開催

- 「一嘗三嘆 子規が愛した瀬戸の鯛料理」普及啓発事業

- 瀬戸の小魚普及啓発事業

平成27年度(実績)

- 「第8回美味しいお魚!得とくキャンペーン2015」の実施

- 小学生お魚クイズ大会「第7回 うおリンピック」の開催

- タコの干し物づくり教室の開催

- 親子魚料理教室の開催

- 魚のさばき方料理教室の開催

- 第3回「一嘗三嘆 子規が愛した瀬戸の鯛料理」普及啓発事業

- 「魚嫌い川柳」の啓発事業(配布終了)

- 瀬戸の小魚普及啓発事業

- 三津の朝市「旬・鮮・味まつり」の開催

平成26年度(実績)

- 「第7回美味しいお魚!得とくキャンペーン2014」の実施(9月~11月)

- 小学生お魚クイズ大会「第6回 うおリンピック」の開催

- タコの干し物づくり教室の開催

- 親子魚料理教室の開催

- 魚のさばき方料理教室の開催

- 漁夫の利!魚料理教室支援事業(開催団体募集)

- 「一嘗三嘆 子規が愛した瀬戸の鯛料理」普及啓発事業

- 「一嘗三嘆 魚料理王選手権」を開催

- 「魚嫌い川柳」の募集事業

- 「ふるさとCM大賞えひめ2015」への出展

- 瀬戸の小魚普及啓発事業

- 三津の朝市「旬・鮮・味まつり」の開催

平成25年度(実績)

- 「第6回美味しいお魚!得とくキャンペーン2013」の実施(9月~11月)

- 小学生お魚クイズ大会「第5回 うおリンピック」の開催

- タコの干し物づくり・親子魚料理教室の開催

- 魚のさばき方料理教室の開催(参加者募集)

- 漁夫の利!魚料理教室支援事業(開催団体募集)

- おさかな市民アンケート調査の集計・分析・公表

- 「一嘗三嘆 子規が愛した瀬戸の鯛料理」普及啓発事業

- 「魚嫌い川柳」の普及啓発事業

- 魚料理王選手権の開催

- 「ふるさとCM大賞えひめ2014」への出展

- 瀬戸の小魚普及啓発事業

- 魚食普及座談会の開催

- 三津の朝市「旬・鮮・味まつり」の開催

- 三津の朝市「旬・鮮・味まつり」(春の陣)を開催

- 「一嘗三嘆 魚料理王選手権」を開催

平成24年度(実績)

- 「第5回美味しいお魚!得とくキャンペーン2012」の実施9月~11月)

- 小学校お魚クイズ大会「第4回 うおリンピック」の開催

- 安全安心な魚の学校給食での提供

- タコの干し物づくり・親子魚料理教室の開催

- 漁夫の利・魚料理教室支援事業(料理教室開催団体の募集)

- 魚のさばき方料理教室の開催

- 魚嫌い川柳の募集

- 子ども料理王選手権の開催

- ふるさとCM大賞えひめ2013への応募

- 一嘗三嘆(いっしょうさんたん)・子規が愛した瀬戸の鯛料理の普及啓発

- おさかな市民アンケート調査の実施

平成23年度(実績)

- 魚購入ポイント事業

- 小学生お魚クイズ大会事業

- 安心安全な魚の学校給食での提供

- タコの干し物(小学生)体験実施

- 漁夫の利・魚料理教室の開催

- 魚のさばき方料理教室の開催(さばき方動画作成)

- 魚嫌い川柳を活用した啓発事業

- 市場活性化CM作成(ふるさとCM大賞)

- こども料理王選手権の開催

- 水産市場の正門に魚の絵を描こう事業

- 一嘗三嘆(いっしょうさんたん)・子規が愛した瀬戸の鯛づくし料理の復活

平成22年度(実績)

- 魚購入ポイント事業

- 小学生お魚クイズ大会事業

- 安心安全な魚の学校給食での提供

- タコの干し物(小学生)体験実施

- 漁夫の利・魚料理教室の開催

- 魚料理教室の開催

- 魚嫌い川柳募集

- 学生座談会の開催

- 魚食普及CM作成(ふるさとCM大賞)

- 魚ぎょっとマル得倶楽部実施(頒布会)

平成21年度(実績)

- 魚購入ポイント事業

- 小学生お魚クイズ大会事業

- 安心安全な魚の学校給食での提供

- タコの干し物(小学生)体験実施

- 漁夫の利・魚料理教室の開催

- お魚料理カード事業の検証

- 魚料理教室の開催

- 「三津の朝市」商標登録申請

- 魚介類の混入化学物質等の検査

- 「安全な生鮮食品は市場がいちばん安心事業」シンボルマーク募集

- 量販店における「卸売市場特選コーナー」の試験的設置

- 卸売市場の仲間たち「海媛隊・海宴隊」の結成

平成20年度(実績)

- 魚食健康ポスターの作成

- 魚購入ポイント事業の効果検証

- 小学生アンケート取りまとめ

- お魚料理コンテストの開催

- 親子魚料理モニター事業の実施

- ご当地バーガーの開発

- タコの干し物(小学生)体験実施

- 漁夫の利・魚料理教室開催

- お魚料理カードによる魚食普及事業実験的実施

- 魚料理教室の開催

平成19年度(実績)

- 健康ポスターの作成

- 魚購入ポイント事業の実施

- 小学生用魚食パンフレットの作成・配布

- 小学校出前・親子料理教室の開催

- タコの干し物(小学生)体験実施

- ご当地バーガーの研究

- 魚料理教室の開催

- 松山鮓メニュー魚料理教室開催

平成18年度(実績)

- 魚食健康ポスターの作成

- 1匹買いがお得・魚のおろし方パンフレット作成

- 魚食普及紙芝居の作成(市内全園配布)

- 小学校出前魚料理教室の開催

- 気軽に魚をおろしますのぼり作成

- 魚料理教室の開催(ターゲット限定)

- 松山鮓の復活

- 瀬戸焼の開発

- 松山鮓句碑の設置

- ホームページの開設

- 松山市民意識調査(アンケート)の実施

続きを読む: 松山市民の生鮮魚介類等に関する消費実態調査

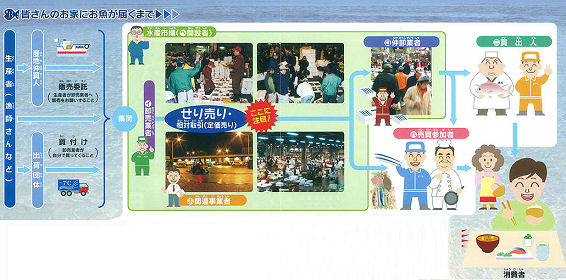

卸売業者

開設者(松山市長)の許可を受け、出荷者から委託または買付により集荷を行い「せり売り」等の方法によって、仲卸業者や売買参加者に卸売をします。

- 株式会社 マツスイ ・・・ ホームページへ

- 松山魚市場 株式会社

仲卸売業者

開設者(松山市長)の許可を受け、市場内に店舗を置き「せり売り」等に参加して買い受けた商品の仕分け、調整を行い売買参加者及び買出人に販売します。

- 株式会社 中商店

- 株式会社 梶川商店

- 株式会社 かどや

- 株式会社 楠田水産

- 株式会社 しまだ商店

- 株式会社 大松水産

- 株式会社 中辰

- 株式会社 古新

- 株式会社 松山ダイイチ

- 株式会社 丸正

- 株式会社 丸八水産

- 株式会社 ヤマカツ水産

- 丸五水産 株式会社

- 宮本水産 株式会社

- 有限会社 杉田商店

松山市水産仲卸協同組合

仲卸業者、買出人で組織する組合です。

売買参加者(84名:令和6年4月現在)

市場外に店舗等を有し開設者(松山市長)の承認を受け「せり売り」等に参加して買受けた商品の小売販売や加工販売をする業者です。

松山水産商業協同組合

売買参加者で組織する組合です。

買出人(138名:令和6年4月現在)

開設者(松山市長)より買出人として、入場の許可を受けたものであり、「せり売り」等に参加することはできないため、仲卸業者より商品を買受け販売等を行ないます。

関連事業者

開設者(松山市長)の許可を受け、市場利用者の便宜をはかるための、関連商品の販売店などです。

運営協議会は、売買環境委員会・市場活性化委員会を設置しており、「売買取引に関すること」「市場内秩序維持・火災予防に関すること」また、「市場内の環境衛生等に関すること」を売買環境委員会、「市場活性化に関すること」を市場活性化委員会で協議している。

松山市における魚市場の歴史は古く、今から約500年前の応仁元年(1467年)に、河野通春が港山城主(現在の水産市場荷受所北東約300m)となり、毎朝城兵の米穀魚菜を近郷の民より買上げ、ここに多人数集合市場ができ、それが今に名高い「三津の朝市」の発祥とされる。また、150余年後の元和2年(1616年)4月15日、松山藩主加藤嘉明当時に下松屋善衛門が魚を売買したのが始まりともいわれている。いずれにしても瀬戸内海の好漁場を背景に魚の取引はかなり以前より発達していたものと思われる。

- 寛文3年(1663年) 松山藩主,松平定行が家老である三津の天野作佐衛門ほか2名 に対し魚問屋を申し付け、鮮魚の問屋17名としてこれに出入する漁夫を定め、また5里以内には魚市場を開かせないようにした。

- 元文2年(1737年) 三津須先町砂浜に毎朝魚問屋を集めて吟味の後、監督の下に円陣を張り取引させた。

- 次第に市場としての形態を整えていった。

- 明治5年(1872年) 魚問屋16名が共同して魚市場を設立した

- 明治13年(1880年) 明治に入り欧米の資本主義経済の導入により、その影響を受けた別の魚問屋15名は、株式会社を設立し、魚商人108人と特約し取引を行うようになった。

後にこの両市場は合併し、資本金1,600円の会社を設立。 - 明治21年(1888年) 直径18間(約36m)、254坪(約838平方メートル)の円型市場を建設、営業。

- 昭和2年(1927年) 三津浜町が231,500円で魚市場を買収し、町営市場となる。

- 昭和15年(1940年) 三津浜町が松山市と合併して松山市営魚市場となった。

- 既に、昭和12年7月の日華事変後、我国経済は戦時統制経済下にあり、昭和15年8月の「生鮮食料品の配給及び価格の統制に関する件」の発効を契機に、昭和16年中に生鮮食料品には公定価格が設定され、同年4月には鮮魚介類の配給統制規則を公布、完全な配給統制時代に入ることになる。

- 昭和19年(1944年) 魚市場の営業は愛媛県水産業者に委嘱し、鮮魚統制社会と配給店による配給制度となる。

- 昭和20年(1945年) 7月27日の松山大空襲には幸いにも三津地区は難を免れた

- 終戦を迎え市場においても多難をきわめた。公定価格と配給統制の撤廃は悪性インフレーションを生み、昭和21年3月、水産物は再び統制経済下に入りやみ行為を厳重に取締らなければならない有様であった。このため水産物の統制は昭和25年3月まで続けられた。

- 昭和27年(1952年) 松山市議会は魚市場の開設を決議、再発足させた。

- 昭和28年(1953年) 昭和29年度までの2ヶ年で総工費4,300万円をかけ、卸売場(800平方メートル)等を鉄筋造で建設

- 県においては、魚市場条例、同施工規則制定が公布

松山市においても魚市場設置条例、手数料、使用料条例が制定、公布された。

- 県においては、魚市場条例、同施工規則制定が公布

- 昭和30年(1955年) 7月、完成と同時に営業を開始した。

- 昭和33年(1958年) 松山市は魚市場新構想を提示、卸売人を8業者に統合し、仲買人(買受人)6組合を結成させ、団体取引契約を締結して新体制が発足した。

- これにより松山市における水産物の流通事情は、鮮魚関係が2市場(うち1市場は民営)9業者、塩干乾物関係が19業者となり、これらが中心となって水産物の集荷卸売を行うという状況であった。しかし、総体的に規模が小さく、市内に散在しているために都市の発展、需要の増大に伴って施設の狭隘、老朽化の度ははなはだしく、需要に応じた取扱いが困難な市場が多く、供給の多少によって価格が著しく変動するといった不安定な経営を余儀なくされていた。

- 以上のようなことから流通機構の改革、充実が望まれ、業界及び生産者、消費者の代表者で構成された松山市中央卸売市場設置促進協議会より、中央卸売市場建設促進の陳情書が市長及び市議会議長へ提出

- 昭和40年(1965年) 9月、定例松山市議会で中央卸売市場建設促進の陳情書が採択

- 昭和44年(1969年) 12月、松山市は総合市場方式により中央卸売市場建設用地を久万ノ台に購入(91,327平方メートル、5億2,000万円)

- 昭和45年(1970年) 11月、松山市中央卸売市場指定区域及び開設区域が決定された。

- 総合市場方式或いは青果と水産物部門を分離する分離市場方式については当初より意見が分かれた。

- 昭和47年(1972年) 9月、定例松山市議会において分離市場方式による水産市場の三津への設置を求める請願書が不採択となるに及んで、この問題は一応の決着をみた。

- この間、昭和43年7月から47年6月に至るまで「三津の朝市を守る会」を中心とする団体は16回にわたり水産市場の三津への設置を請願していたものである。

- その後、松山市は再三にわたり総合市場方式による説得を行ったが、関係者、特に「三津の朝市を守る会」の理解は得られなかった。

- 昭和52年(1977年) 松山市は中央卸売市場整備にかかる調査を財団法人食品需給研究センターへ委託した。

- 結果、水産物部の設置は分離市場方式により松山港埋立地に立地することがより良いとの見解を示した。この報告書に基づき、松山市及び市議会は分離市場方式を採用、推進する方向で調査研究することを決定。

- 9月、市長の諮問機関である松山市中央卸売市場開設運営協議会より、分離市場方式が望ましいとの答申を受けた。

- 昭和53年(1978年)

- 4月、松山市中央卸売市場整備計画の変更(水産市場の分離設置と青果市場への花き部の併設)が官報で公表された。

- 7月、水産物地方卸売市場の卸売業者8社より、中央卸売市場入場のための新会社2社に統合するグループ別の確認書が提出された。

- 10月31日、松山市は愛媛県より水産市場建設用地として三津ふ頭を購入

- 11月30日、水産市場建設工事総合設計を株式会社梓設計大阪支店へ委託、建設は昭和54、55年度の継続事業として株式会社大林組四国支店が施工

- 昭和55年(1980年) 12月28日、水産市場完成

- 昭和56年(1981年)

- 3月24日、3月定例松山市議会において中央卸売市場業務条例を改正、名称を松山市中央卸売市場水産市場とした。

- 9月16日、卸売業者2社、仲卸業者17社、売買参加者265名、買出人189名、関連事業者11店、金融機関2行で中央卸売市場として業務を開始した。

- 平成23年(2011年)

- 3月31日、名称を松山市公設水産地方卸売市場に改名した。